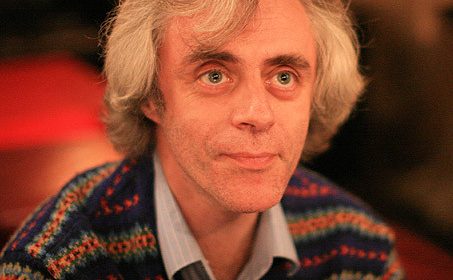

Полёт разборов, серия 116. Часть 1 // Вася Чернышёв

Редактор публикации — Борис Кутенков

21 января в формате Zoom-конференции состоялась 116-я серия литературно-критического проекта «Полёт разборов». Стихи читали Вася Чернышёв и Дмитрий Терновой, обсуждали Александр Переверзин, Олег Дозморов, Леонид Костюков, Ольга Балла, Дмитрий Гвоздецкий, Анастасия Липидина. Вели мероприятие Валерий Горюнов и Борис Кутенков.

Представляем стихи Васи Чернышёва и рецензии Леонида Костюкова, Ольги Балла, Дмитрия Гвоздецкого, Марка Перельмана, Александра Переверзина, Валерия Горюнова, Анастасии Липидиной и Бориса Кутенкова о них.

Видео мероприятия смотрите здесь.

Обсуждение Дмитрия Тернового см. на «Текстуре»:

Рецензия 1. Леонид Костюков о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Вася Чернышёв вручает рецензенту ключ от квартиры, где появляются его стихи. Конечно, речь идет о «Китайском летчике», одном из т. н. «культовых» московских литературных кафе. Для кого-то это набор букв, а для других — вкусный кусок жизни. Вася прозрачно нам намекает, что ему важно мнение этих самых «других», одной из страт гигантского поэтического цеха (добавим — претендующей на высокое вплоть до высшего место в зыбкой, спорной — но всё-таки иерархии).

Вася Чернышёв готов сдать экзамен старшим товарищам на твёрдое «5». Он отлично понимает разницу между автором, первым лицом, рассказчиком и лирическим героем. Здесь Чернышёв вступает в диалог с Воденниковым и Анашевичем.

Думаю, пора сделать важное замечание. Язык и мышление устроены так, что перечень не решающих достоинств начинает намекать на один решающий недостаток. Так вот, здесь этот сценарий в виду не имеется. Тревоги напрасны. Если и есть недочёты, то вполне локальные.

Например:

но вот ты выбираешь лук.

и консультант тебе услужливо подскажет

и стрелы подберёт, и тетиву натянет

Ну, лук-овощ и лук-оружие — шутки на эту тему исчерпали три богатыря. А вот стрелы обоих луков — так вдруг не вспоминается. Два точных выстрела вместо одного — замечательно. И вдруг тетива — откуда? Куда? Зачем? Так острое и резкое разбавляется водой.

Музыкальность Чернышёва — отдельная тема. Отдельная от нарратива или смыслового ряда. Как если бы тапер не смотрел на экран.

Получилось. Вообще, Васе ощутимо нравится писать стихи, и его стихи, я уверен, находят свою аудиторию. Устроены они хитроумно, а воздействуют (например, на меня) простодушно.

Рецензия 2. Дмитрий Гвоздецкий о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Некоторые писатели сознательно стремятся абстрагироваться ото всей предшествующей литературы, сделать вид, что до них никто ничего не писал, притвориться, будто они — первопроходцы, с нуля изобретающие стихи и/или прозу. Так работал, например, не очень хорошо знакомый современному российскому читателю классик американской литературы Шервуд Андерсон. Будучи человеком начитанным и образованным, Андерсон старался оставить свой культурный багаж за скобками, чтобы создать принципиально новую американскую литературу, не наследующую традициям, сформированным европейскими писателями, литературу, словно существующую в параллельном измерении.

Нечто подобное мы видим и в представленной подборке Васи Чернышёва. Все (или почти все) стихи здесь написаны неряшливо, демонстративно неправильно. Вася Чернышёв ведь только-только изобретает стихотворение как форму, только пытается к нему подступиться и пока ещё сам не придумал, каким оно должно быть. Отсюда и ритмические сбои, и странные, неуклюжие рифмы, достойные носовского Незнайки («светишься — пошевелишься», «бёдра — бомба», «Христофоровна — доверху»), и, конечно, режущие слух сочетания звуков.

Практически любой поэт ещё в самом начале творческого пути узнаёт, что лучше избегать ситуаций, когда в стихах идут два одинаковых согласных звука подряд. Полностью отказаться от этого фонетического нюанса, увы, не всегда получается. Даже в текстах признанных мастеров такое проскальзывает: «С слезами горькими, с тоскою» (Лермонтов), «Как от змеи, отдернет с содроганьем» (Пушкин), «И пуще лишь шумит» (Тютчев), «Я утром просыпаюсь с содроганием» (Гёте в переводе Пастернака). Однако такие неудобные созвучия, как правило, редкость, которая за целую поэтическую книгу случается от силы два-три раза.

Вася Чернышёв берёт и превращает этот негласный запретный фонетический плод в приём, в своего рода элемент фирменного стиля. Снова и снова добавляет в свои стихи языколомательные созвучия: «жиробас, сделай», «мазь звездочка», «здесь застрял», «от такого», «из земли», «нас с тобой», «бывает тяжело», «с синим языком» и т. д. Без подобных примеров обошлось только в двух из десяти представленных стихотворений.

Но важно отметить, что такие формальные решения здесь выглядят вполне оправданными и убедительными. Центральная тема всей подборки Васи Чернышёва — эмиграция («Я эмигрант бессмысленный / Я не люблю войну»). Как символическая — в каком-то смысле прощание с детством, переход ко взрослой самостоятельной жизни тоже можно считать своего рода эмиграцией — так и вполне реальная, физическая. Лирический субъект пытается осознать, что его жизнь навсегда разделилась на до и после. Он то теряет над собой контроль и слёзно просится обратно:

Сюзанна Христофорочка

За чистую слезу

Открой хотя бы форточку

Пусти меня в Москву

то вновь вспоминает, что к прошлому возврата нет, и смиряется со своей судьбой:

выключают фонари,

мы уже не встретимся.

никому не говори,

почему мы светимся.

Если посмотреть на стихи Васи Чернышёва под таким углом, сразу становится понятно, что осознанное (или не вполне осознанное) стремление изобрести поэзию заново, подобно учёному в лаборатории, вывести стихотворение как новый вид, новый способ бытования текста — не поза, не яркий художественный жест, а скорее вполне органичная реакция на перемены, которые происходят с автором в реальности. Прошлая литература осталась в прошлой жизни, а для жизни новой нужно создать что-то принципиально иное. Или хотя бы притвориться, что создаёшь, чтобы использовать эту иллюзию как некий импульс для запуска творческого процесса.

Впрочем, стремление абстрагироваться от предшествующей литературы вовсе не означает, что у Васи Чернышёва совсем нет предшественников. Напротив, если приглядеться, у его текстов можно найти много общего, например, с поэзией Даниила Хармса и других обэриутов (не зря Тимур Битанов, один из участников «Полёта разборов», в ходе обсуждения Чернышёва вспомнил о «Столбцах» Николая Заболоцкого). Также в стихах Васи Чернышёва есть отголоски Велимира Хлебникова, Николая Глазкова и, пожалуй, известной своей детской поэтической непосредственностью Ксении Некрасовой. Стихотворение про «яичность» — прекрасное тому подтверждение.

Детская оптика для поэзии Васи Чернышёва вообще очень важна. Она играет роль того самого спасительного фильтра, копчёного стекла, без которого невозможно наблюдать за солнечным затмением. Только с её помощью можно более-менее безболезненно смотреть, как вся твоя прежняя жизнь терпит крушение, и привычный мир на глазах меняется до неузнаваемости. В подборке даже есть фрагменты, где стихи Васи Чернышёва становятся максимально близки к тому, чтобы превратиться в нечто вроде детской считалочки:

лес, поляна, небеса

жизнь — собака, смерть — лиса

мир — черничные кусты

все остались — вышел ты.

Ещё одна любопытная перекличка, которая приходит в голову, когда думаешь, с чем можно сравнить поэзию Васи Чернышёва, — стихи Александра Блока из цикла «Страшный мир». Прежде всего вот этот фрагмент:

Всё потеряно, всё выпито!

Довольно — больше не могу…

Сравним с очень близкими по настроению строками Васи Чернышёва:

Все порвано и взорвано

Конец. П..ц. Разлом.

Если говорить о современных молодых поэтах, наиболее близким к Васе Чернышёву по интонации, наивно-трагическому мировоззрению и набору используемых приёмов выглядит Стас Мокин:

но день прошёл и ночь прошла растаял снег

и стало ясно вновь кто зверь кто бог кто червь кто человек

и лишь печаль останется на свете

прочнее камня и сильнее смерти

Что-то подобное могло бы вполне органично вписаться в подборку Васи Чернышёва: растаявший за ночь снег и печаль, которая «прочнее камня и сильнее смерти», прекрасно ужились бы с «кошкой с синим языком» и «мальчиком с бабьим телом».

Подводя итог, хочется сказать, что, судя по представленной подборке, Вася Чернышёв — вполне состоявшийся поэт с оформившимся голосом. Тем не менее, не покидает ощущение, что его нынешняя поэтика — лишь переходная стадия, что круг тем и набор приёмов, которые он использует, в скором времени могут серьёзно измениться, но пока что сложно предугадать, какой вектор Вася Чернышёв для себя выберет в дальнейшем.

Рецензия 3. Марк Перельман о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Если два выхода неверны, нужно искать третий, а то и четвёртый. Подобное решение заявлено, например, в лексической игре стихотворения «я в магазине покупаю лук…» Васи Чернышёва и отчасти иллюстрирует его поэтику. Съедобный лук, модный look и лук — оружие, своего рода мерцающий объект. Однако настоящая стрела здесь — перехваченная на лету инициатива: у предмета, у лирического героя, которому остаётся «пятиться», «прятаться», «просыпаться» от нечаянной встречи во сне — тоже луковая многослойность, шелуха, да и оценивающему взгляду в стихотворении уделено много внимания; герои даже пришли, чтобы смотреть, увидеть. Таким образом, у всего происходящего, становящегося на наших глазах буквально есть цель — у слова, его значений, его объекта, персонажей стихотворения. Формирующаяся поэтика Чернышёва импонирует поиском решения без готовых содержательных (именно содержательных, см. дальше) формул. Единственный риск, я бы сказал, есть риск впадения в зависимость от жанровых конвенций и устойчивых ритмов, которые заметны во многих текстах подборки. Умозрительные парадоксы и тезисы («единицы и нули…»), сколь бы любопытны ни были, сентенциозны, а вот маленькие чудеса и области умолчания во вроде бы простых и обрывистых словах («то, что нас с тобой свело, / никак не называется»; «недописанным письмом / кошкой с синим языком») — необходимы, они и есть настоящий сюжет, звучащий внутри сюжетности. Чернышёв демонстрирует заметное композиционное мастерство, и этот уровень хотелось бы миновать при обсуждении, но вряд ли возможно, потому что а) машинерия каждого стихотворения почти всегда слишком совпадает с горизонтом читательского ожидания и б) внутри этой подборки я признаю первенство не за формой, а за мыслью, находкой, игрой, и парадоксальным образом это не изобрести, но такие находки — в некотором роде накопленное, а не найденное, при моей глубокой симпатии к ним. Я вижу в этом необходимую ступень, потенциальное пространство для более ощутимой свободы авторской поэтики в целом.

Рецензия 4. Ольга Балла о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Стихи Васи Чернышёва располагаются в — казалось бы — широком диапазоне от прямого, слишком прямого высказывания («Я эмигрант бессмысленный / Я не люблю войну»; «А что, если всё станет как у отца? <…> Нет, Боже, избавь от такого конца») до описания абсурдной изнанки эмпирической реальности (это где, например, «в речку из липкой нефти / Густую как манная каша / Прыгают голые дети»); кажутся колеблющимися между этими двумя полюсами, тяготеющими то к одному, то к другому, пока наконец читателю не становится ясно, что это, в сущности, одно и то же: сама смысловая организация стихов ВЧ, все они в целом — высказывание об абсурдной природе доставшейся нам эмпирической реальности.

Конечно, это стихи рассыпающегося мира (это относится к обоим обсуждаемым сегодня авторам), они выражают определённую позицию в ситуации этого рассыпания.

При видимой не-ориентации ВЧ на какие бы то ни было литературные образцы в его текстах (иногда) отчётливо слышатся аллюзии на классические тексты: «Сюзанна Христофоровна / Приём. Приём. Приём. / Всё порвано и взорвано. / Конец. П….ц. Разлом» явно отсылает к мандельштамовскому стихотворению об Александре Герцевиче: «Всё, Александр Герцевич, / заверчено давно. / Брось, Александр Скерцевич, / Чего там, всё равно!». (Ну и ещё видится здесь явная отсылка к Вознесенскому, к «Пожару в Политехническом»: «Всё кончено, всё начато / Айда в кино». Чувство освобождающей катастрофы, катастрофического освобождения.) Кстати, вот этот жест нарочитого, упорно подчёркиваемого самоумаления, эта дерзость самоумаления и гордыня его тоже почему-то видятся очень мандельштамовскими: «Я эмигрант в сандаликах / Без дома и крыла / Я очень, очень маленький / Почти молекула»; «не гожусь для этой жизни / буду жить в лесной глуши».

Есть у него и скрытые цитаты: «пена дней» — несомненная отсылка к Борису Виану. Но вообще диалог с традицией ВЧ, кажется, неважен и тоска по мировой культуре ему не свойственна; такие цитаты, скорее, — обломки чего-то безвозвратно утраченного, — чего, наверное, не так даже и жаль. С другой стороны, поиск новых ориентиров тоже ещё не начался, — потребность в них тоже незаметна.

ВЧ — один из тех случаев, на материале которых возможно, пожалуй, говорить о постлитературной (постобразцовой?) литературе; о словесности, начинающей себя как бы с нуля, собирающей себя из обломков утраченного — не слишком, впрочем, апеллируя к этому материалу, к его исходным смыслам, — на его пепелище. Гораздо важнее каких бы то ни было ориентиров — первичность реакций. Их культурная проработанность неважна и даже скорее мешает.

ВЧ играет с реальностью, дерзит ей — но это никак не отменяет трагического измерения его текстов и его мировосприятия, скорее, прямо следует из него. (Что касается реальности, то она, родственная сновидению в своей ненадёжности — недаром в одной только этой подборке сразу несколько сновидческих стихотворений — у него расползается прямо на глазах.) Этот трагизм только подчёркивают, делают его незащищённо-явным и нарочито-упрощеные формулировки, и как бы детская позиция, превращающая стихи едва ли не в детские считалки: «палка, палка, гвоздик: крест». Эта упрощённость позволяет прямо говорить о последних, предельных вещах жизни: «лес, поляна, небеса / жизнь — собака, смерть — лиса / мир — черничные кусты / все остались — вышел ты». Он, кажется, только и говорит, что о чудесном, таинственном и страшном.

В этой принципиальной детскости, во-первых, есть отвага и стоицизм; во-вторых, за ней кроется — точнее, даже не кроется, а прямо-таки ею манифестируется — мифологичность, чувство огромного, страшного, не подвластного человеку мира, — такое можно увидеть только детскими глазами, у взрослых слишком много защитных механизмов, а ВЧ все эти механизмы снимает, говорит помимо них. Она есть и в тех стихах, в которых можно видеть любовную лирику: «Пришла поздно ночью / И мне невдомёк / Как удалось ей открыть / Дверь / Со мною легла / Легла поперёк / Чудесный, диковинный / Зверь»), и за пределами любовной лирики: «собирай чернику в горсть / скоро к нам приедет гость / позже, не сейчас, потом / недописанным письмом / кошкой с синим языком». Такому миру возможно, конечно, только дерзить, перед лицом неотменимой смерти (а тут, если всмотреться, едва ли не всё о ней) возможно только играть.

Рецензия 5. Александр Переверзин о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Подборка Васи Чернышёва — голос, звучащий из пространства, где привычная реальность даёт трещину, обнажая абсурд и метафизику окружающего мира. Это краткая фиксация состояния, снимок, сделанный как будто на мыльницу в полутьме: кадр получается смазанным, но оттого неожиданно достоверным. Короткие, рубленые строчки, будничная лексика, нарочито непоэтические детали создают эффект близости и узнавания. Мы как будто подслушиваем чью-то внутреннюю речь, обрывистую и не предназначенную для чужих ушей. Но именно из этой приземлённости и вырастает ирония и трагизм этих стихов.

Герой Чернышёва тотально одинок: он потерян в метели вместе с псом-поводырём; заперт в квартире отца, от чьей судьбы бежит в ужасе; он просит налить ему водки и пустить в Парос. Даже любовь для него — не спасение, а ещё одна форма неудачи, с которой можно столкнуться только во сне.

Язык Чернышёва — речь человека, переживающего внутренний разлом: рифмы банальны, синтаксис часто ломается. Это не небрежность или неумение, а метод. Так говорит тот, для кого красивый и связный рассказ о мире стал невозможен. Остались лишь обрывки, которые складываются в цельную картину распада. «Всё порвано и взорвано. / Конец. П..ц. Разлом» — эта строчка не просто констатирует факт наступившего ужаса, она является ключом ко всей подборке.

И всё же я вижу в этих стихах хрупкий свет. Не надежда, а стоическое, почти невыносимое доведение чувства до конца, поэтический акт сопротивления полному растворению.

Лучшими стихами подборки считаю «Лежу на паркете в квартире отца…», «Пришла поздно ночью…» и «Сюзанна Христофоровна» — в них нет случайностей и есть неуловимая правда, заставляющая читателя замереть и почувствовать саспенс.

Рецензия 6. Валерий Горюнов о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Герой Васи Чернышёва находится, на мой взгляд, в состоянии междувременья. Между детством и взрослостью, между воспоминаниями о жизни в России и эмиграцией. Это «между» создаёт почти символистское двоемирие, в котором реальное запредельное становится далёким и замутнённым видением. Например, в «речка из липкой нефти…» целый ряд пограничного: парень похож на девушку («от мальчика с бабьим телом»), но и герой тоже женского пола (означает ли это эмпатическое переживание?). Речка находится между трёх состояний воды (вода, нефть и осушение). Мальчик Дима белый, нефть чёрная, которую в дальнейшем засыплют белым мелом. Так же погранично показана смерть и жизнь: что случилось в конце концов с Димой? Умер ли он? Или взорвалось прошлое вместе с бомбочкой в чёрную речку? Автор оставляет нас запутавшимися в намёках и символах, и в этом суть поэтики (а может, только этих стихов) Васи: оставить читателя ни с чем конкретным, а только с процессом запутанности.

Почти исповедальное стихотворение про отца расширяется и превращается в мир, сотворённый отцом. Обращение «Боже» (всего лишь фигура речи) в произведении становится способом расширения до сакрального: сыну (обычному/божьему) хочется пересоздать мир заново, не повторяя отцовского пути.

Символистское (нереальное) пространство здесь представлено и ощущением бездомности («Сюзанна Христофоровна…»), и пространством сна: в стихотворении «я в магазине покупаю лук…» сновидчество показано через омонимы: лук для стрел, лук зелёный, кроме этого, переживается боль от потери прошлого через его случайное возвращение. (Не)реальное пространство воплощается в стихотворении «из чего ты состоишь?» через отсылку на блоковское «Ночь, улица, фонарь аптека», создавая образ прощания и одновременно невозможность до конца попрощаться с воспоминаниями, поскольку они вечно возвращаются.

Вечное возвращение в прошлое — важная часть этих стихов. Оно вызывает и наслаждение («кошка с синим языком»), и ощущение сказки («у дурачка сбежала кошка»), и переживание заточённости в междувременьи («я здесь застрял похоже навсегда»).

Рецензия 7. Анастасия Липидина о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Несмотря на отсутствие стилистической рассинхронизации — все тексты кучкуются где-то в одной художественной парадигме, и их соседство диссонанса не вызывает, — подборка кажется коммуникативно разрозненной, не собирается в единое высказывание. Как и в продуманную или интуитивно нащупанную систему высказываний. Иначе говоря, не чувствуется архитектонической работы, некого скелета, пусть даже предельно сюрреалистически устроенного. Не исключаю, что автор и не ставил перед собой такой задачи.

Тем не менее, звучит подборка слитно, её сильная сторона — мелодическая организация, обусловленная, с одной стороны, паттерном ритмических приёмов, напоминающим народные силлабические стихи, а с другой — настроением. Одним словом — интонация. Получается единство горизонтального среза, подборка как нетронутый слепок страхов нынешнего дня.

Калейдоскопически смешаны три темы: детство, смерть, эмиграция. Под ними нащупывается общая почва — отчуждение. Детство отчуждается из-за временной дистанции, эмиграция и смерть сами суть процессы отчуждения.

Оно также проявляется в других различных ролях и контекстах: мой пёс-поводырь заблудился; избавь от такого конца; ведь мы разделены давно; диковинный / Зверь; нас с тобой разделяет эта твоя / яичность, буду жить в лесной глуши. Тема подкрепляется и другими выразительными средствами, в частности, вкраплениями на польском в последнем тексте. В одних случаях отчуждение воспринимается как трагедия, в других — как спасение от неё, от последствий более раннего отчуждения. Например, в случае принципиального отказа от пугающей связи с отцовскими корнями.

Текст «единицы и нули» представляется выгодным местом подборки, хотя и наиболее выбивающимся из неё. Он краток — всего один катрен, выходящий на принципиально другой уровень художественного обобщения, перенастраивающий оптику с личного и общественно-политического масштабов на общечеловеческий. Сочетание этих факторов обеспечивает максимальную компрессию значимости художественного слова, выжимку поэтического экстракта.

Напротив, самый неуверенный текст подборки — «из чего ты состоишь?», что объясняется техническими решениями: чередование грамматических рифм и слабых созвучий ничего не подсвечивает, только сбивает. То есть здесь проседает фонетика, которая является ведущим акцентом во всех стихотворениях.

Вывода не будет. Он был отчуждён.

Рецензия 8. Борис Кутенков о подборке стихотворений Васи Чернышёва

Стихи Васи Чернышёва представляются мне явлением, где многое зависит от целостного восприятия большого корпуса текстов. Все они связаны лейтмотивным биографическим сюжетом эмиграции: если об Антоне Азаренкове Александр Переверзин говорил на «Полёте разборов», что он, Азаренков, чувствует себя внутренним эмигрантом, то здесь уже возникает биографическая обусловленность — географическое отдаление, жажда возвращения. В стихотворении из другой подборки: «будь что будет, мне нужно обратно», в этой подборке — «пусти меня в Москву». Стихи перекликаются, продолжают друг друга, вызывают доверие благодаря авторской правдивости; на память приходят слова Лидии Гинзбург о необходимости восприятия Блока как целокупной системы. Поэтому удача конкретного текста здесь — весьма зыбкое понятие.

Пожалуй, главное в стилистике Чернышёва — абсолютная естественность, работающая, конечно, на минус-приёме свободы от литературной условности. Нередко простота стилистики трогает так, как может трогать лишь автологическая речь («Больно — поэтому без метафор», по Татьяне Бек). Но где кончается эта «антилитературность» и начинается порождённая ей литература, а где простота остаётся в границах самой себя, нужно рассматривать отдельно в каждом случае. Однако из авторов, близких к «новой наивности» (определение Валерия Горюнова), Чернышёв кажется наиболее органичным и наименее «знающим» о своём приёме — он у него на границах речи и неотделим от высказывания языка.

Что здесь от литературы, стремящейся выйти за рамки литературы? Тяготение к низовым жанрам — достопочтенная традиция, не чуждая в том числе Пушкину. Так, первое стихотворение отсылает и к детским садистским стишкам, и к «Жутким детским страшилкам» Эдуарда Успенского; «из чего ты состоишь…» явно частушечное, здесь четырёхстопный хорей соответствует своему семантическому ореолу. В каком-то пределе эти стихи явно стремятся стать фольклором, приобрести лёгкость и цитируемость (что им вполне удаётся — в случае с той же «яичницей», например) и как будто уравновесить внутреннюю тяжесть.

Отдельное обаяние стихам Васи, на мой взгляд, придаёт пласт парадоксальности, во многом основанный на нетривиальном подходе к рифме: запах «бензиновый» (рифма, подсказанная удачным образом «поцелуй резиновый»), непредсказуемо возникающие моменты вроде «мы сутулимся» или строка «волдыри мои чеши», игровым и как будто полуслучайным образом замыкающая строфу. В такие моменты возникает детский эффект внезапно найденной рифмы и вызванного этой находкой закадрового смеха. Рифма у Васи как будто не подкрепляет контекст, она скорее несколько эпатирующе выпирает, обрамляя его, — и если во многих других случаях можно было бы сказать о невыстреливающих, по Чехову, ружьях, то здесь эти словно бы изолированные от контекста всполохи авторской эксцентрики особым и привлекательным образом маркируют стиль Васи Чернышёва. Концевое созвучие здесь часто кажется даже несколько намеренно подтянутым к образному парадоксу. Так, стихотворение «будь врачом моей души…», использующее подобную рифмовку, строится на приёме, можно сказать, расширенной зевгмы (так в стилистике называются фразы вроде «шёл дождь и два студента…»), и хотя весь этот текст держит, дисциплинирует образ леса, некоторые приметы как будто намеренно вываливаются — «гость», «кошка с синим языком» и другие. (Мандельштам сказал о ранней Ахматовой «в огороде бузина, а в Киеве дядька», но в этой подборке вряд ли идёт речь о синтаксическом параллелизме; скорее о разрушении «параллелической» структуры.) Или совершенно отдельная концовка — «у дурачка сбежала ночью кошка…», которая тоже эпатирующе не связана с контекстом, оставляет финал в позиции открытой недоговорённости. Вообще, хочется сказать, что рифма, как и её выпяченное отсутствие, здесь выполняет ключевую роль: её артикулируемая внеконтекстуальность образует контекст — она вылезает, будучи как будто случайно подсказанной, и подсказывает нам что-то. Есть рифмы и намеренно небрежные: «слезу / москву», «ничего / окно», идущие от естественности языка. Если в какие-то моменты — в продолжение начатого нами разговора о «знании приёма» — автор как будто ощущает целевую функцию такого подхода к рифме, зная о производимом эффекте, то в тексте про Сюзанну Христофоровну не помнит о нём, наиболее отпускает себя, работает на ослабленной версификации; это соответствует содержанию, в нём уязвимые рифмы оказываются контекстуально работающими. В таких жалобах как будто бы не до «техники» и точности.

Стихотворение «Лежу на паркете…», напротив, представляется «написанным». Концовка в нём, в отличие от упомянутых моментов форсированной случайности, предельно обусловлена контекстом: она работает на минус-приёме снижения символического слоя по отношению к отцу. Если в стихотворении Александра Переверзина возникает сопоставление этих образных планов: «Тебя, мой самый лучший папа, / Того и этого люблю», или у Татьяны Бек: «Мне ответил отец — / Тот, единый, и этот, родимый», то здесь, мне кажется, эффект достигается за счёт снижения символического «второго плана», который мог быть на этом месте, приближения отца к образу земному и биографическому. В этой точке стихотворение становится очень понятным — но было бы недостаточным, если бы всё ограничивалось только этой понятностью: размытое «станет» включает в себя элементы кафкианского последовательного превращения, на какое-то время делает ситуацию фантазийной, описывая путь трансформаций. Вместе с тем стихотворение предлагает и более понятный путь осмысления — с точки зрения обычной старости, возрастных изменений и приближения к образу немилого родственника. Такой кафкианский эффект нередко не чужд поэтике Чернышёва: на остранении девушка становится «диковинным зверем», причём слово «зверь» здесь семантически расширяется, предельно уходя от внешних или поведенческих признаков «звероподобия», становясь скорее синонимичным словам «чудо» или «удивление». Вообще, эта неустойчивость, путь трансформаций позволяют говорить о смещённом мире применительно к подборке: неясно, как девушка оказалась «в этом магазине», как открыла дверь, — мир, утративший опору. В них есть налёт последнего слова — что сближает, конечно, с эмигрантским сюжетом Георгия Иванова (вплоть до явной аллюзии: «А впрочем, соли всюду грош цена: / Просыпали — метёлкой подмели»; у Васи — «насорили — подмели»). В какой-то момент возникает интонация Арсения Тарковского, его смещения времён; в частности, вспоминается «Звёздный каталог» («Я тебя забыла навсегда») с этими реалиями забытого номера:

ведь мы разделены давно

тремя границами, двумя годами

я номер поменял, а твой забыл,

но вот ты выбираешь лук.

Возможно, как раз моменты намеренно форсируемой ситуативности, как тот же самый лук (омонимичный, кстати: лук в значении внешнего вида и в более обиходном), помогают лирическому герою закрепить себя в определённом пространстве, обрести некую внутреннюю устойчивость, равновесие. Ситуация «ментального постапокалипсиса» (определение Льва Оборина) — «я здесь застрял, похоже, навсегда» и другие — позволяют и нам застать его в определённой фиксируемой точке эмоционального краха, пережить вместе с ним субъективно ощущаемое разрушение всего, а самому автору — выговориться о ситуации катастрофизма, который, возможно, оказывается ситуативно переживаемым и не столь страшным на более явной дистанции. Но именно отсутствие дистанции во многом и создаёт эффект идентификации с этими стихами.

Стихи Васи Чернышева органично встраиваются и в традицию «нового инфантилизма» (в начале 2000-х об этом много спорили: критики круга «Вопросов литературы» и «Ариона» оценивали инфантильность с негативной стороны, Данила Давыдов и Дмитрий Кузьмин, напротив, считали её важной чертой «молодой» поэзии). Не останавливаясь подробно на контексте этих споров, отметим, что лирический герой культивирует в себе уязвимое и даже антимаскулинное начало: «оботри мне нос», идентификация с «почти молекулой», в другом стихотворении — «внутри нежная баба». Здесь поэтика Васи находит образные переклички, например, со Стасом Мокиным, стиль которого в современной поэзии тоже маркируют беззащитные признания, и отчасти с Алисой Вересовой, Степаном Самариным (направление «новой наивности», по всё тому же определению Валерия Горюнова; этому вектору, без сомнения, ещё предстоят подробные исследования). В то же время «инфантилистские» номинации в лучших моментах не только свидетельствуют о трогательности и беззащитности, но и приобретают метафизическое измерение:

Я эмигрант в сандаликах

Без дома и крыла

Я очень, очень маленький

Почти молекула

Здесь уже путь превращений отчётливо выводит строки на уровень поэзии, превращает субъекта чуть ли не в потустороннюю сущность.

Портрет лирического героя — вообще отдельный предмет исследования в этих стихах: он подан абстракциями и полунамёками — и здесь тоже чувствуется поиск устойчивости мира, который возможен или через «конкретику обобщений», или через предельные обобщения. «А я в свитере и курю. / Очень загадочная личность» — это сказано с самоиронией и несколько эпатирующим кокетством, органичным для стилистики подборки. Отчасти противопоставленная ей «яичница в уголках рта» — тоже характерная деталь, которая свидетельствует о небрежности девушки. Стихотворение, начинаясь тривиально (типичный песенный ход с этой «самой умной» или «самой лучшей» девочкой в школе), становится мощным свидетельством невзаимности — именно через синекдоху, психологически выделенные черты «главного». Оно же, главное, — и маловажное, что в этой стилистике неразделимо. И в подобной неразделимости есть особая сила речи.

Подборка стихотворений Васи Чернышёва, представленная на обсуждение

Автор о себе: «Родился в Москве неподалеку от Останкинской башни. В старшей школе выпускал свой журнал «Зюйд». Учился сначала на химфаке, а потом на журфаке МГУ, выступал со своими стихами на Московском Поэтическом Слэме и в театре Фоменко. В двадцать втором году уехал в Польшу, там учился на японистике, но бросил и отправился путешествовать. Пишет эту биографическую сводку, сидя вечером в синей кофейне в Тбилиси».

* * *

В речку из липкой нефти

Густую как манная каша

Прыгают голые дети

Прыгает белый Дима

Нелепые женские бёдра —

Ребята свистят с причала:

Давай, жиробас, сделай бомбу!

И только я не кричала

Ветка качнулась безвольно

Нефть залепила глаза

Он боком ударился больно

Но ничего не сказал

Нефть утекла — стала жидкой

Речку засыпали мелом

На память осталась открытка

От мальчика с бабьим телом

* * *

мой пёс-поводырь заблудился в метели

а как вы хотели? а как вы хотели?

китайский летчик джаода

мазь звездочка, коктейль звезда,

мать-матушка, нам всем п..да

я здесь застрял похоже навсегда

китайский лётчик,

русский переводчик,

грузинский мефедрон

и группа многоточие

у дурачка сбежала ночью кошка

* * *

Лежу на паркете в квартире отца,

Листаю журнал в ожидании отца.

На кухне чирикают птицы отца,

Летают и гадят на стулья отца.

А что, если всё станет как у отца?

Собака и тапочки как у отца?

И голос, и волосы как у отца?

Нет, Боже, избавь от такого конца.

* * *

единицы и нули,

зря мы вас изобрели.

мы из глины, из земли:

наследили — подмели.

* * *

Сюзанна Христофоровна

Приём. Приём. Приём.

Все порвано и взорвано

Конец. П..ц. Разлом.

Я эмигрант бессмысленный

Я не люблю войну

Глаза твои повыцвели

И видно седину

Я эмигрант в сандаликах

Без дома и крыла

Я очень, очень маленький

Почти молекула

Сюзанна Христофоровна,

Пусти меня в Парос.

Налей мне водки доверху

И оботри мне нос.

Сюзанна Христофоровна

Не слышит ничего

В Москве сегодня холодно

И заперто окно

Сюзанна Христофорочка

За чистую слезу

Открой хотя бы форточку

Пусти меня в Москву

* * *

я в магазине покупаю лук

и тут заходишь ты

не ясно как ты оказалась в этом магазине

ведь мы разделены давно

тремя границами, двумя годами

я номер поменял, а твой забыл,

но вот ты выбираешь лук.

и консультант тебе услужливо подскажет

и стрелы подберёт, и тетиву натянет

пока я прочь из магазина

пячусь

прячусь

просыпаясь

* * *

Пришла поздно ночью

И мне невдомёк

Как удалось ей открыть

Дверь

Со мною легла

Легла поперёк

Чудесный, диковинный

Зверь

* * *

ты самая умная девочка в школе

отличница

у тебя на уголках рта осталась

яичница

а я в свитере и курю. очень загадочная

личность

нас с тобой разделяет эта твоя

яичность

* * *

из чего ты состоишь?

почему ты светишься?

почему всю ночь стоишь

и не пошевелишься?

нам бывает тяжело,

нам бывает радостно,

то, что нас с тобой свело,

никак не называется.

эти сливочные дни

тают как мороженое.

здесь натянутая нить,

будем осторожнее.

этот дом и этот дом

образуют улицу.

ничего плохого в том,

в том, что мы сутулимся.

подари мне подари

поцелуй резиновый,

я хочу носить внутри

запах твой бензиновый.

выключают фонари,

мы уже не встретимся.

никому не говори,

почему мы светимся.

* * *

будь врачом моей души

волдыри мои чеши

не гожусь для этой жизни

буду жить в лесной глуши.

jedna bomba i nas nie ma

пена дней, флэт-уайта пена

ile tego życia jest?

палка, палка, гвоздик: крест.

лес бескрайний, милый лес

ты найдешь меня вот здесь

на поляне чёрных ягод

под кустами тихо лягу.

лес, поляна, небеса

жизнь — собака, смерть — лиса

мир — черничные кусты

все остались — вышел ты.

собирай чернику в горсть

скоро к нам приедет гость

позже, не сейчас, потом

недописанным письмом

кошкой с синим языком.